作者:[德]乌尔弗里德·诺依曼(Ulfrid Neumann)

德国法兰克福大学法哲学与刑法学教授,IVR(世界法哲学与法社会学大会)主席

译者:赵静

德国法兰克福大学博士生

作为一名法律人,其论证都不可避免地是在特定的法律概念之背景下进行的,换句话说,任何法律论证的开展都需立足于特定的法哲学立场。然而在典型情况下,此种实践性法律论证与法律的概念之间的关联是潜在的。因为绝大多数情况下法律论证所关涉的对象是具体的法律秩序及其规则——即探寻实定法是什么(quid sit iuris),而非(亦或非直接)探寻法律是什么(quid sit ius)。然而从逻辑层面上来讲,探寻法律的概念(Frage nach dem Begriff des Rechts, quid sit ius)是探寻任何一个法律秩序之内容(Frage nach dem Gehalt einer Rechtsordnung, quid sit iuris)的前置程序。因为假如不在法律规范与其它规范体系(比如道德,风俗,宗教)的规则之间划清界限,则无法识别一项法律秩序的规制内容。此原则同样适用于法典式法律体系,在这里法律要求自行确立其规制范围(通过立法行为)。然而,究竟法律是否能够无限制地提出此项要求亦或只能在特定的界限内提出、甚至可能根本无此权限,对此法律自身无法做出决定。故而单纯停留在法律创制(Rechtssetzung)层面上是无法给出这一问题的答案的,必须上升到法律的反思层面方可,意即进入法哲学的管辖领域之内。

当讨论到以下规范的效力问题时,法律论证与法律的概念之间这种关系是明显存在的,即:假如根据法律秩序自身的制度性标准(institutionelle Kriterien)应当将某些规范承认为具有约束性的法律规则,然而其规制内容却与基本的实质性法律原则(fundamentale materielle Rechtsprinzipien)不相一致。当面对这个问题时,我们法律人必须立足于实证法学的立场来展开法律论证,即承认那些极端不正义的法律之效力,所有法院的判决都应当以此为根据。与此相反,假如我们的立足点是法律与道德之间的关联性,则应当摒除那些严重违反正义理念的规则。众所周知,此问题在德国联邦法院的两大判决中扮演了重要的角色。第一次审判发生在德意志联邦共和国成立的第一年,主要为了清理纳粹时期的不法(Unrecht der NS-Zeit);第二次是过了四十年也就是东西德统一之后所进行的刑事诉讼审判,尤其是针对射杀柏林墙翻越者的行为以及德意志民主共和国(DDR)的司法机关所做判决,并宣布其为违法行为。假如将这两场判决联系起来便可以清晰地看到,在法律的论证及裁判可能性与作为法律适用过程之基石的法律的概念之间存在着一种紧密的关联。

这种在历史中发生的例外性早已不再是冰山一角。法律论证对作为其基石的法律的概念的依赖性明显地传递了下来。一个判决究竟何以能够称为是特别的“法律性”判决?上述问题由法律论证理论在大量方面来决定。究竟是接受判决后果的考量,并将其作为法院判决以及法律论证的一个要素,还是将其归为“法政治性”论证(„rechtspolitische“ Argumentation)并与法官的“法律性”论证(„rechtliche“ Argumentation)区分开来,对这个问题采取何种立场对于判决证立(Entscheidungsbegründung)(在很多案件中表现为判决结果)来说意义重大。更进一步,如何理解法官受制定法约束这个问题将直接决定司法实践中的法律的论证及裁判可能性之结构。假如在一种主观性导向的语境中理解这种约束力——即只考虑立法者的意向特别是立法者曾经说过的话语,那么此时的论据/标准就是“立法者的意志”以及“法律的字面意思”。于是,上述两种证据便相对于其它论据取得了优先性。最后,在上级法院或者宪法法院审核下级法院的判决的过程中也会产生不同的论证与裁判的自由空间(Spielraum),这取决于究竟是采纳下述哪种观念:是只承认存在唯一正确的判决还是承认多个合理判决(vertretbare Entscheidung)可以同时并存。当然我们还可以举出更多法哲学与法律理论对法律论证产生影响的例子。简而言之,法律论证蕴涵着关于法律秩序与法律二者之结构的特定观念,反之亦然。在一定程度上,一种规范性的法律论证理论同时包含了一般法律理论的实质成分。然而另一方面由于其以法律性证立(rechtliche Begründungen)为导向的模式,于是打开了一条通往传统法哲学与法理学问题的特别通道。

论据(Argument)理论是法律论证理论的核心概念之一,它表示了论证的最小单位。换句话说,大体上论证由多个相互关联的论据所组成;每个论据都像一个原子,需要跟其它的原子合起来才从而组成一个分子(论证)。然而这也只是在结构上表征了此概念,至于其具体内容学界仍然存在争议。

1、论据与动机

从消极意义上来讲,论据与动机(Motiv)这两个概念是无法取得一致的。必须清晰地区分行为的动机与为行为提供理由的证立。当关涉到处于法律论证理论核心区域的法官判决证立时,上述区分就表现为:决不能将承载着判决的论据理解为法官的判决动机。“动机”是心理学意义上的、而“论据”是科学理论意义上(wissenschaftstheoretisch)的范畴。这一区分与另外一个重要的区分相关联,即区分判决的生成(Herstellung)与判决的陈述(Darstellung),这种区分与自然科学领域内对 “发现的语境”(context of discovery)与“证成的语境”(context of justification)的区分是同一个意思。然而不能将这种从规范性的法官行为理论视角所阐发出来的对立性绝对化。与自然科学中的发现不同,法官的判决发现过程中所采取的动机并非一件无关紧要的事情。因为此时法官面对的是其制度性义务(institutionelle Verpflichtung):法官须在判决发现的过程中以那些根据法律秩序的官方规则从而具有裁判相关性的(且同样具有“可论证性的”)的标准为导向。但这并不影响下述区分的必要性,即同样在法官的判决行为中,针对判决的生成与判决的陈述、“法律的发现”(Rechtsfindung)与“法律的证成”(Rechtfertigung)以及动机与论据进行范畴上的区分。

2、主观的与客观的论据概念

按照日常的语言习惯,论据是为证立而服务的。进行论证的一方希望通过其论据来达到使他人确信的效果。特别是断言、评价与行为是可证立的,甚至根据当下语境是需求证立的。究竟论证者所引用的某观念对于此时的证立行为是否确实合适,对此是可以质疑的。一个主观上认为应当服务于证立的确认(Feststellung)很可能会引发第三人的如下回应:“这根本就不是论据!” 面对此种质疑,论证者需澄清下述问题:判断某确认究竟能否成为待证立对象的论据,其标准取决于论证者的视角,还是第三者的“客观”视角?

对此问题的回答在法律论证理论的研究领域中可谓形形色色。假如将法律论证理论看做是分析性—描述性学科(analytisch-deduktive Disziplin),则它就必须立足于主观的论据概念。因为对判决理由的分析所涉及的是如何重构一个论证。此时起决定性作用的是,论证者究竟要达到某特定断言的何种证立功能。于是论据就成了由论证者作为论据所提出的来的任何一个断言。与此相对立的是从客观的论据概念出发来建构的一种规范性的法律论证理论(normative Theorie der juristischen Argumentation)。对于后者而言,起决定性作用的是判断哪些观念对于判决的证立是具有关联性的。只要批判所涉及的对象是具体的论证语境(或译作论证脉络,Argumentationszusammenhänge),则在分析过程中,应当以主观论据概念为基础;在评价过程中则应当以客观论据概念为基础。

3、法律证立中论据的识别

在具体的证立语境中,论证者应当严格区分究竟是在追问论据的概念还是在解决论据的识别问题。但其实对于客观的论据概念来说,对其中一个问题的回答是通过回答另外一个问题而得出的,也就是说:论据是适合于事实上证立待证立对象的任何一个确认。后面所叙述的这种情况是否确证,当然是存在争议的;然而识别某断言能否作为论据的这项任务可以由确认(此确认在客观上是为了给予待论证问题以论据)以及据此做出的规范性—评价性判断来完成。

相反,假如这项识别工作的立足点是主观的论据概念,那么在法律证立过程中对论据的识别便成了一项诠释学任务,此时解释者所面对的困难是:他们必须将自己设定为文本作者,从而区分此处的文本究竟是与论证相关联的还是纯粹的信息而已。举例来说,通过对亲兄弟姐妹之间乱伦行为(《德国刑法典》第173条第二款第二句)的犯罪构成要件的合宪性审查可以得出如下确认:禁止乱伦的这项禁令可以一直追溯到远古时代,现今我们可以在汉漠拉比法典中找到关于这一禁令以及其他类似禁令的明确规定,面对此项规定,我们既可以将其看做一种针对相关行为的普遍刑罚需求性的论据,但同时也可以将其看作是将该问题仅仅描述性地嵌入(Einbettung)到了世界历史的语境下。相应地,对这个到目前为止一直存续的司法判决的援引也包含了两项功能:要么是纯粹信息式的,要么是(较弱的)论证性的。至于此援引是关涉论据的,还是只关涉一种导向性信息,一般要在考量具体的语境下才能做出判断,甚至在某些案件中这一判断的做出还取决于是否存在某项决断论因素(dezisionistisches Moment)。

1、论证的证立功效

据上文所述,证立的功能已经为法律论证(包括一般意义上的论证)所承认。在法律语境中,这项功能的核心点表现在法官对个案判决的证立需要回溯到一般性规则。证立这一概念蕴涵了必须通过理性的观点方可使他人确信。论证以理性观点为目的,而非情感效果。只有这样才能认可对法律性判决进行的证立同样拥有对此判决进行证成(Rechtfertigung)之功能。相应地,我们也期望通过论据能够达到下述效果,即它对于接收者来说产生的是一种“稳定性反射”(reflexionsstabil),而不是一种短暂的修辞性效果。简而言之,法律论证指涉的是确信,而非劝说。

2、确信与劝说(法律修辞学)

并非所有从事法律论证理论的学者都持同样的观点。部分学者将判决证立看作是一种修辞性文本,于是论证所要达成的第一要务便并非理性确信效果(rationale Überzeugungseffekte),而是劝说效果(Überredungseffekte)。确实,修辞性要素是一种言谈格式(Redefiguren),与论据不同,其对象并非听众的头脑,而是他们的心灵,而且这种观点在法学文本中也经常可以找到相关论述。此外,“法律修辞学”(Juristische Rhetorik)所取得的赞同还体现在它特别强调要反对下述观点:宣称法官判决建基于对当下法律情境的纯粹认知,判决只能通过逻辑演绎的方法从法典中得出。

然而法律修辞学相当于在倒洗澡水的同时将孩子也倒了出去,因为该派学者倾向于如下解释,即:从本质上来讲法律论证是修辞文本(在上文所表征的意思上)。这种在法律确信工作与纯粹的劝说式努力之间进行区别的可能性,不仅仅是每项法学活动(包括那些处于学术性法学领域之外的由法院来开展的活动)的可能性前提,也因此成为了一个理性的法律体系之“先验语用学”前提(„transzendentalpragmatische“ Bedingung);而且这种可能性通过经验也是可证实的,即无论如何那些法学文本中表述的特定理由和其它理由之间的区分是可识别的:将前者统一作为理性论据,后者则统一作为修辞格。甚至人们可以提出疑问:难道在法律证立语境自身中识别出修辞格的可能性不是以非修辞性(理性)法律论证的可能性作为前提吗?然而不管怎样下述命题的说服力是较弱的,即(在上文所表征的意思上)断言在法律证成过程中任何因素都具有修辞性特点。颇具启发性的一点是,那些杰出的“法律修辞学”代表已经发展出来了区分标准,我们应当借助这个标准在使对方产生确信的言语和那些单纯希望达到一种劝说效果的言语之间作出区分。

3、证立与证明

另外一个极为相似的误解是将法官的判决发现过程解释为一种从法典出发的逻辑演绎过程。此观念将法官的判决过程限制在一种“法律三段论”(Juristisches Syllogismus)上,此时相关法律规范发挥着大前提的功能。无论如何,当我们在表述这一确认时,必须考虑到当今德语法理学界的讨论状况;因为“法律三段论”模式早已不再是当代法律解释学的代表性观点。截至目前仍为多个学者所捍卫的法律判决证立中所运用的逻辑—演绎性模式也已经不再要求去反映(widerspiegeln)判决发现的过程。如此说来,针对上述模式流行的反对观点——即认为司法裁判的发现不完全是逻辑推理的过程——从一开始便未能触及该模式的本质,然而还存留一个问题,即将法律论证的结构理解为一种演绎逻辑推导,并进而将其重构为一种法律三段论的现代化形式,是否合适。由于逻辑推导具有证明(Beweis)的结构:它仅仅包含前提的转化,而不允许任何实质过渡,于是也就无法得出尚未包含在前提中的推论。通过上述问题引向了这个普遍性问题:一般逻辑模式是否能够以及在多大程度上能够相应描摹法律论证的结构。

1、结构模式的相对性

在阐释不同的法律论证的结构模式时应当首先坚信,那个正确的法律论证模式是不存在的。此问题并非单单与法律论证能够嵌入千差万别的语境中有关系。而且,即使人们将自己限制在坚持法官的判决证立才是法律论证的典范情形,也同样可能引向不同模式的重构。再次强调:此时起决定作用的并非法院判决在事实意义上的差异——即该判决究竟是基于制度性理由(审理事实的法院或者上诉法院,常设法院管辖权或者宪法法院管辖权),还是鉴于个案的论证行为做出的。而是在于法律论证作为一个复杂的分析客体,故对其可借助不同的模式进行重构。法律论证的结构模式无法给出一个能看出法律论证之骨骼结构的X光相片,它更多地是一种重构性尝试,在最佳情况下包含了某种特定结构,却又不可避免地会忽视其它结构。此时便不再是如何在“正确”与“错误”模式之间做出抉择,而是需要回答:应当强调哪个结构要素作为法律论证的“本质性”要素?

2、逻辑—演绎性模式

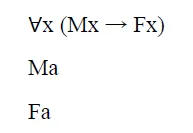

在这种观念的视野中,它需要证明只有上述逻辑—演绎性模式才把法律论证的核心视角置于了首位。假如将法律论证重构为从一个普遍性前提(以及对生活事实的确认)中推导出来的具体判决,那么对于法律判决(rechtliches Entscheiden)来说,此时强调的便是个案裁判受规则约束(Regelbindung)这一构成性观点。法官须借助一个普遍性规则来证成自己的判决,此规则在法典法系中通常表现为某制定法规范或者由制定法规范所推导出来的其它规范。另外这一逻辑—演绎性模式在它通常意义上的谓词—逻辑描述(prädikaten-logische Darstellung)中,也进一步阐明了一个必要的中间步骤,进而使得具体的判决回溯到普遍性规范中进行论证成为可能。举一个简单的例子:被告人安东(a)作为谋杀者(M)应当被判处无期徒刑,根据逻辑——演绎式的判决证成模式,这一判决证立需遵循下述结构:

读作:

对于所有的x都适用:如果x是一个谋杀者,那么x应当被判处无期徒刑;

a是一个谋杀者;

那么a应当被判处无期徒刑。

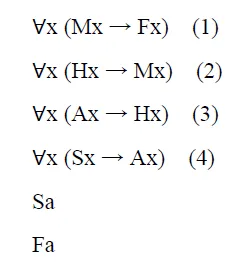

由于此时同样必须证立a所进行的杀人行为应当被判定为谋杀(《德国刑法典》第211条),于是便需要对论证进行补充。假如支持被告将熟睡中的受害人杀死的行为属于谋杀行为,则需通过下述图示对必要的补充进行重构:

读作:

(2) 秘密杀人的是谋杀者;

(3) 利用被害人的无辜与无防御状态将其杀害的,是秘密杀人;

(4) 将熟睡中的被害人杀死的,是利用了被害人的无辜与无防御状态。

正如规则(2)到(4),是规则将制定法概念具体化,它在这个模式中被定性为“语义学规则”(semantische Regeln)。

此模式的捍卫者并非要求借助上述图示便可展现法律论证的全部复杂性。因为据此仍无法掌握那些服务于单个前提的法律论证。从术语上来看,这一限制表现在对“内部”与“外部”证成,或者是对“主图示”(Hauptschema)与“副图示”(Nebenschema) 的区分中。

这种在演绎性证成图示中所显示的法律论证的部分可能性尽管强调了法律论证中的一个重要视角,然而并不意味着可以忽视其它次重要视角。

正如上文所述,强调法律判决规则导向的必要性是正确的。同样,此图示也精确表明了在通常情况下,必须通过中间步骤方可建立起判决与规则之间的关系,借此规则得以具体化。另外,上述逻辑——演绎性图示也构筑了法律论证视角的片面性危险,首先表现为如下几点。

a) 将法律规则看做逻辑上的全称命题(比方说:∀x [Mx → Fx])是一种误解或者说是引人误解的。因为假如把《德国刑法典》第211条看作是一个逻辑上的全称命题,那么假如确认谋杀者a不应当被判处无期徒刑,于是便证明了它是假命题(falsifizieren)。无论从全称命题中推论出谋杀者a是有罪的,还是经确认某特定谋杀者不会被判处无期徒刑进而证明这个全称命题是假命题,二者在逻辑上是等值的。这意味着:法律规则证立功效的特殊性在法律论证的演绎式图示中并无法得以彰显。

b) 通过将注意力集中于主图示(在内部证成中)便可发现:逻辑推导关系将导致只能掌握那些在逻辑上属于必然性证立部分的论据,而其它论据则被排除在外。这意味着:对于一个论证理论来说,其核心功能“a是b的论据”在这个模式中无法得到体现。

c) 此外,将那些使得制定法概念得以具体化的前提看作是一个语义学规则也是引人误解的。因为这种说法与下述理解很相似,即认为此时关涉的是普遍的语言使用规则,任何制定法概念的具体化都要回溯到这里来。然而事实上这些“规则”同样可以由立法者通过“意义赋予”(Bedeutungsfestsetzung)的立法行为进行设立。这样一来,便为下述可能性敞开了大门:这些“语义学”规则是通过对客观情况进行考量来获取的,与已有的语言用法并无关系。上述逻辑模式过分地倾向于强调语义学,进而导致了对语用学维度的忽视。

3、图尔敏的论证模式

图尔敏(Toulmin)的论证模式的出发点是批判那种将三段论作为论证图示的(错误)解释。此时的争议点并不在于三段论本身的正确性,而在于用三段论来再现(wiedergeben)论证结构是否合适。对于图尔敏模式我在另外一本书中做了详细的分析并且试图阐明了将此模式作为法律论证的基本结构是合适的。截至目前,对于图尔敏及其在法律论证理论中的继受所提出的赞成主张或者反对主张,都适合于对判定的差异进行细致的证立,然而在我看来他们并不要求原则上的重新评价。此外,不能忽视的是图尔敏图示仅仅描绘了法律论证的基本结构,即:以规则为导向的(经常还要考虑到例外情况)个案裁决。但在法律论证领域,尚无任何一个理论可以描绘论证的精细结构。另外,借助那些论证理论中的有趣模型也无法建构一个非单调逻辑(nichtmonotone Logik)模式,部分情况下,这个模式要求避免一种非形式性论证理论。

4、论据的平行四边形模式,箭头示意图

由一个慕尼黑科研项目所发展出来箭头示意图—分析法(Pfeildiagramm-Analyse)也可以达到法律论证理论的理性重构之目的。在考虑到不同类型论据相互之间的统一及对立关系时,一个法律论证的形式结构便可以借助这种方法得以反映。特定证据类型的相对重要性以及各种证据类型之间组合的特殊频率使得结果(Befund)的差异性成为了可能。在法律理论意义上,这个示意图只需要一个前提,那就是最典型的法律判决是通过对证据之间的权衡来进行证立的(“论据的平行四边形”模式,Modell des „Parallelogramms der Argumente“)。

1、立基于哈贝马斯实践商谈理论之上的法律商谈理论(阿列克西)

法律论证的目的是证明某项特定的法律规则或某个特定的法律判决是正确的。对于如何判定“正确性”(Richtigkeit),存在两种不同的观点:在第一种观点看来,“正确性”与实质性标准相关涉,即与一个预先设想的法律秩序、或者与实质性正义标准(Kriterien materieller Gerechtigkeit)取得一致;第二种观点则将其视为一种条件函数(Funktion der Bedingungen),具体采纳哪个特定规范需在此条件下做出决定。采取第二种立场的理论便是论证的程序理论(prozedurale Theorien der Argumentation)。

一个颇具代表的法律论证程序理论由罗伯特·阿列克西(Robert Alexy)通过其奠基作《法律论证理论》所提出,该理论建基于哈贝马斯宏大的实践商谈理论之上,并经由阿列克西的后续多篇著述得以呈现与精确化。我已经在我的一本早期著作(在本文中我避免重复引用)中对阿列克西的方案以及哈贝马斯(Habermas)的实践商谈理论进行了呈现与阐述。鉴于这一讨论的新近发展我打算在这里针对下述三个问题做出阐述:哈贝马斯自己发展出来的一套法律论证理论;法律理论对商谈理论的新近批判以及由克劳斯·君特(Klaus Günther)提出来的适用性商谈与证立性商谈的区分。

2、法律商谈理论(哈贝马斯)

哈贝马斯的法律论证理论是他于1992年通过其法哲学巨著《在事实与规范之间》所阐发出来的[译者尾注1]。构成了该理论之法哲学背景的是对法律作为下述规范复合体的认可,即:法律在制度上是独立的、且相对于道德具有广泛自治,然而与此同时又能对其进行商谈理论之释义(diskurstheoretische Deutung)。相应地,商谈原则被区分为道德层面上的普遍化原则(Universalisierungsprinzip)与法律层面上的民主原则(Demokratieprinzip),后者归功于“商谈原则与法律形式(Rechtsform)的相互交叠”,即“商谈原则采纳了法律的形态(rechtliche Gestalt),从而转变为一项民主原则。”这一原则指明:“只有那些能够在一个自身合法设立的商谈性立法程序中获得所有法律伙伴同意的实定法(juridische Gesetze)才能诉求合法性效力(legitime Geltung)”。于是就偏向了一种程序导向性的法律观念,即由哈贝马斯所提出的与法律的自由范式和社会范式相对立的程序性法律范式(prozedurales Rechtsparadigma)。在自由主义的社会条件下,再加上同建基于宗教——神学的或者形而上学之上的自然法模式的告别,导致了法律的合法性观念根本没有任何其它选择:“很明显,唯一的后形而上学意义上的合法性根源只存在于制定法律的民主程序之中。”

从论证理论的视角来看,重要的是弄清楚关涉正确判决理念的论证性程序要素与非论证性要素(投票产生的合法性)之间的关系。对此哈贝马斯将实质—论证视角(sachlich-argumentative Aspekt)置于了首位,从功能意义上将法律的制度化程序解释为一种得出理性结论的途径。这一程序的合法化力量在于对交往理性(kummunikative Rationalität)的开放态度:它“使得论题与依据之间、信息与理由之间的波动成为可能,确保了政治意志产生过程中的商谈特征,并以此证立了可错主义式的推定(fallibilistische Vermutung):通过程序正义得出的结论或多或少是理性的。”

事实上不能通过相关论据的总和毫无疑义地确认法律判决,因此禁止将法律判决的合法性单纯建立在论据质量的基础上。司法判决的可接受性(Akzeptabilität)“不单单取决于论据的质量,而且还取决于论证程序之结构。”法律论证理论不应当只局限于逻辑—语义学维度,而是应当同样包含论据交流的程序条件这一语用学维度(pragmatische Dimension)。此外,哈贝马斯还认为德沃金(Dworkin)的唯一正确答案命题之所以在论证上仍然不具说服力,乃是由于他的独白式进路(monologischer Ansatz)所导致的,其命题只有在下述前提下方可站得住脚:“一方面是某单个实质性理由的纯粹可信力(bloß plausibilisierende Kraft)与原则上始终不完整的论据序列,另一方面是对于‘唯一正确’判决的绝对诉求,上述二者之间的理性漏洞(Rationalitätslücke)能够通过合作寻求真理的论证程序在理想状态下得以弥合。”正如对于法律创制的民主程序一样,对于司法程序来说同样具有下述特点:制度化程序与论证性交往过程的相互交叠。

鉴于这一由阿列克西所阐发的命题——即法律商谈是普遍性实践商谈的特殊情形(“特殊情形命题”,Sonderfallthese)——应当得出:对道德层面的普遍化原则以及法律层面的民主原则进行的区分并未触动由此所确立的法律和道德之间的关系。“一旦我们严肃对待那些在后习俗证立阶段(postkonventionelle Begründungsniveau)中所出现的法律与道德之间的并行区别(parallele Ausdifferenzierung von Recht und Moral)”,上述命题便不言自明了。

3、批判

本文无法一一介绍那些针对商谈理论式进路所提出的原则性异议,尤其是那些矛头指向实践性知识的异议(可知论难题,Kognitivismus-Problem)。一旦异议是专门针对采用商谈理论进路的(法律)论证理论所提出的,则其批判主要涉及下述三点。

a) 批判之一是针对(理想的,潜在的)共识((idealer, potentieller) Konsens)之作用而提出的,即共识能否作为论据——尤其是判决——的实质正确性标准(Kriterium der sachlichen Richtigkeit)。魏因贝格尔(Weinberger)批判了哈贝马斯及其他持类似观点的学者。他认为必须在实质上好的理由与论据的确信效果之间做出区分。故而与哈贝马斯相反,人们不能停留于商谈的结果。上述这一同样由其他学者以类似形式所提出的批判没有充分区分两种不同的论据确信力,即事实的、情境的论据确信力与理想化条件下有待达成的论据确信力。由于上述批判同样针对的是潜在共识的正确性标准,对下述问题的解决便被搁置了,即:人们如何能够区分好的证据与次好的证据,除了通过他们潜在的共识能力(Konsensfähigkeit)之外。

b) 在我看来第二个批判更为有力:即便人们根据共识能力的标准普遍认可对某个“好的”论据的质量的可操作化(Operationalisierung),但论证的正确性与关涉制度化程序的正确性之间的关系之准确结构仍然是欠缺解释的。针对相关指责,哈贝马斯区分了判决结果的“有效性”(Gültigkeit)与“理性可接受性”(rationale Akzeptabilität),进而精确化了结果的程序正确性与论证正确性二者之间的关系。在符合程序正义的标准下做出的判决可以诉求 “理性可接受性”,与此相对,同样存在下述可能性:借助援引实质性理由来证成有效结论与那些(仅仅)在理性上可接受的结论之间的差异。

c) 商谈伦理的其中一个核心难题是:从理性论证的条件中推导出规范性规则(normative Regeln)这一行为。对此的批判由格里尔(Gril)进行了总结性的呈现与深化。争议点首先表现在交流导向性言语(verständigungsorientierte Rede)之外的其它可能性的丧失;包括与之拥有相同地位的后果导向性的策略性论证(erfolgsorientierte strategische Argumentieren),而后者其实并没有蕴涵对商谈规则的默示认可。其次,哈贝马斯在可普遍化原则的表述中所提出来的“普遍利益”(allgemeines Interesse)这一概念及其功能依然是可质疑的;普遍利益的共识传达取决于单个个体的赞成,也就是说个体必须在做决断之时便已经以普遍利益为导向。然而与该指责的有力程度并无关联的是,追问道德规范的其它证立可能性这个问题。面对格里尔的解释,埃尔沙伊德(Ellscheid)再次指明了禁止将道德规范追溯至利己利益,因为这样只能约束那些较弱的,而非较强的利己主义者。先验语用学的进路与基于经验利益的论证之间的关联能否提供一个稳定的基础,这仍然需要进一步讨论。

4、适用性商谈与证立性商谈(克劳斯·君特)

根据哈贝马斯的商谈模式,只有那些获得了全体参与者赞成的行为规范才是有效的(gültig),而此时参与者所考量的是普遍地遵从该规范将会为自己的利益带来何种后果。然而这一前提还没有保证规范能够证明自身对于其效力范围内的所有个案情形都是恰当的(angemessen)。以上便是克劳斯·君特(Klaus Günther)模式的基本理念,据此,决定规范有效性的证立性商谈(Begründungsdiskurs)必须通过适用性商谈(Anwendungsdiskurs)来进行补充,即具体案件中规范的可运用性问题。

当且仅当某一具体个案中的道德或法律判决之恰当性不同于——或无论如何,能够不同于——根据一项有效的、与本案相关的行为规范对本案所做出判决时,才会出现需要通过区分适用性商谈与证立性商谈才能解决的问题。这种可能性是道德发展到“后习俗”阶段(„postkonventionelles“ Niveau der Moralentwicklung)的结果,即对某行为的道德评价不再单纯取决于该行为的合规则性(Regelkonformität)。对此,君特引用了康德(Kant)的著名段落用以说明:“出于对人类的爱去撒谎是一项臆想之法(Ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen)”。对撒谎的普遍禁止可以被证明是一项有效的规范,因为所有人都享有不被欺骗的权利。即便如此,根据康德所推出来的下述结论也是不可接受的:不可以通过撒谎为谋杀者提供受害者(躲藏地点)的错误线索,进而将其引开。因为这一结论忽视了具体情境的特殊性,而这种特殊性恰恰又与什么是在当下(dieser)情境中具有道德正确性的行为这一问题相关。

完全普遍有效的是:只有在考虑了所有相关情境特征之后方能对某项规范在该具体情境中的恰当性做出判断。正是由于不可能预测到规范在未来所有的适用情形,故而在证立性商谈中无法判断规范的效力。

只要情境特征对于道德或法律判决的相关重要性(Relevanz)通过若干规范得到了确认,那么某项规范在具体情境中的恰当性问题便表现为以下任务:通过考量当下案件来解决有效规范之间的冲突。这项解决方案不是通过对具体情境中相互冲突的规范中的某一项规范之效力予以否定来达成的:“规范之间的冲突无法被重构为效力诉求之间的冲突,因为冲突规范[...]只在某个具体情境中方才发生。”相反,具体案件中[规范冲突——译者注]的化解只有在“适用性商谈”中方能成功,后者从规范体系的融贯性视角(Gesichtspunkt der Kohärenz des Normensystems)来判断,哪项规范的“有效性虽未受损”,却必须让位于另一项在当下案件中(in casu)“恰当的”规范。

上述被哈贝马斯所采纳的君特之观念引起了极大反响并引发了一场激烈的讨论。毫无疑问,在具体情境中存在冲突规范的前提下,区分对某项规范之证成(Rechtsfertigung einer Norm),以及该规范在具体情境中的可适用性证成(Rechtsfertigung der Anwendbarkeit dieser Norm auf eine konkrete Situation),是很有意义的。相反,有争议的是,对适用性商谈和证立性商谈的区分,能否得到商谈理论层面的证成(diskurstheoretisch gerechtfertigt sein),也就是说,能否证实论证结构存在本质性差异,以至于可以证成:适用性论辩应该被归属于一种独特的商谈形式(eine eigene Diskursform)。

对此君特可以首先证明,在适用性商谈中个案的正确评价(Korrekte Bewertung eines Einzelfalls)居于优先地位,也就是说应当实现对单称规定性语句的证立(Begründung singulärer präskriptiver Sätze);而在证立性商谈中的主题则是全称规范的效力(Geltung universeller Norm)。对此当然会遭到下述反对,即只要适用性商谈处理的是具体情境中各个特征的规范性意义上的相关重要性(normative Relevanz),那它所关涉的就并非单一性标准,而是普遍化标准:在康德例子中,被询问者要想享有通过对潜在的谋杀者撒谎从而拯救被追踪者的(道德)权利,当且仅当任何人在相应情境中都享有该权利。“在(所谓的)‘适用性商谈’中能够被援引来为情境特征的相关重要性断言提供理由”,“总是直接或间接地表明了相关利益的可普遍化”。另一方面,在证立性商谈中所有真实的适用情境都可能被涉及到。适用性商谈与证立性商谈之间的区别源自此商谈中的参与者与彼商谈中的参与者处于不同的信息状态(unterschiedlicher Informationsstand der Teilnehmer)。由于证立性商谈参与者的信息缺乏状态(Informationsdefizit)对此时的商谈来说并非实质性的,而只具有偶然的特征,因此人们还可以通过其他方式对关于个案正确判决的讨论进行重构,即:只要此时关涉的不是案件的事实结构,而只是(可普遍化的)情境特征的规范性意义,那么参与者便进入到了证立性商谈中来,在这里需要澄清的是应当采纳哪项规范对当下的具体案件做出判决。这一重构原本具有下述优点,即:从融贯性视角出发针对规范冲突的“恰当”化解所开展的讨论——必然会涉及到普遍性的(元-)规范((Meta-) Normen)——将会在证立性商谈内部找到其在论证逻辑上的位置。于是对于具体案件的恰当判决所必需的规范,便可以借助引入一项特例条款(Einführung einer Ausnahmeklausel)得到表述,并在证立性商谈中得到证成。上述对适用性辩论的重构使得对证立性商谈与适用性商谈的区分成为不必要,尽管如此,仍留有一个尚未解答的难题,这一难题导致了支撑君特区分模式的一项很强的论据。因为通过引入例外条款造成的对规范的修改(“人不得撒谎,除非此时的撒谎是为了拯救人的生命”)破坏了原有的、未受限制的规范之效力——其后果便是:在例外条款的适用范围内,该规范丧失了自身的道德相关重要性。在论证理论上可以表述为:对例外条款的引入导致了以下后果:拯救生命的陈述实则为谎言这一事实从始至终都不能被视为反对其道德许可性的论据。“人不得撒谎,除非此时的撒谎是为了拯救人的生命”这一规范,在与此处相关的方面,与下述规范并无结构上的差异:“机动车驾驶员应当在‘红灯’时停车,除非交警通告‘继续开车’”。然而在道德视角及论证理论的视角下,上述两个例子中例外条款的意义其实是不同的。交通指示灯显示为“红灯”,在具体情境中(由一位警察来管理交通)完全不具有规范性的相关重要性;上述状态并没有针对“在此情境中应当遵守交通警察的手势”这一命令提出任何“反对论据”。与此相反,即使普遍的撒谎禁令最终要让位于拯救生命的命令(或者对毁灭生命的禁令),普遍的撒谎禁令依然存在,在具体情境中反对不真实陈述的论据也依然存在。然而此论据生效有一个前提,那就是需要在道义论(deontologisch)意义上来理解撒谎禁令。如果人们从行为功利主义意义上将它理解纯粹的实用规则(Faustregel),那么从规范性视角来看它与红灯的例子毫无区别。于是撒谎禁令从一开始(von vornherein)就被限定于以下情形,其中撒谎并非(普遍化表述为)为拯救某项重大利益而服务。然而在我看来,这种对撒谎禁令所做的道义论解释并非仅仅符合此禁令的日常道德理解;“情境依赖的道德机会主义”——正如对撒谎禁令所做的行为功利主义解释中所表达的那样——同样与商谈理论模式相匹配。然而,能否对所有从商谈理论上可得证立的法律规范与道德规范进行上述道义论理解仍然需要更为细致的研究。

与基于论证理论的概念所阐发出来的规定性(规范性论证理论)进路或者分析性—描述性进路相反,系统论(Systemtheorie)既不追问论证的正确规则,也不追问论证的事实规律性,而是追问法律论证的功能(Funktion)。假如从这种视角出发来审视到目前为止的法律论证模式的话,将会发现它们都各有不足。“当我们带着明晰的理论兴趣回顾近几十年来‘论证理论’领域中所取得的成就时,将会发现其助益甚小。”[译者尾注2]卢曼(Luhmann)针对下述两种观念都进行了批判:首先是针对那种向法律与道德论证的“理性”原则(“向一种原则崇拜”)的回溯,其次针对的是法律论证的程序理论倾向(“逃向程序性指令的不用切实际性”,第348页)。由于这种向理性原则与道德原则的回溯包含了法律之外的规范性标准,于是便与“法律系统的运作闭合性”命题——也就是“只有法律自身才能说法律是什么”(第50页)这一断言——相矛盾。运作闭合式法律系统模式将道德所具有直接的、法律意义上的相关重要性(eine unmittelbare rechtliche Relevanz der Moral)排除在外(第78页)。

从系统论的视角来看,法律论证理论的开展离不开对法律系统自身的一致性(“信息冗余”,Redundanz)及灵活性(“多样性”)的保障。简言之,这里涉及的是一种与先例判决之间的关系:同等情况下同等对待,特别是不同等情况下不同等对待。个案的做出必须被置于其它判决的语境中,从而“避免将一个系统肢解成单个判决的纯粹集合”(第356页)。如果将正义理解为同等情况下同等对待(“平等正义”),那么可以说“正义就是信息冗余”(第356页)。此外,论证也不是通过将规则运用到个案,而是通过从个案到个案来保障其信息冗余的(第349页)。从中可以得出在法律论证理论的框架内类比(Analogie)的重要性。

另一方面,法律体系必须(再次简言之)保障比较对待(Vergleichsbehandlung)的可能性以及对对个案情境进行(规范性)区分的可能性。对于法律论证来说,“信息冗余”与“多样性”这两个概念传达了对法律论证的两种截然相反的要求,然而在卢曼看来,上述概念在论证自身的层面上并不是以某种“持续复归的证立悖论”(ständig wiederkehrender Begründungswiderspruch)之形式表现出来,而是被一个由规则和原则所组成的网络所遮盖(第361页)。理由创造差异(Gründe erzeugen Differenzen)(第368页)。理由通过将自身(按照我对卢曼的理解)局限于(任意的?)众多分化中的某些确定的分化(Differenzierungen)之上,从而掩盖了某些东西,也就是其信息冗余(第370页)。由此导致了(意识形态的)批判问题,也就是对法律论证的“解构”(Dekonstruktion)(第371页)。

理由自身也必须被证立。只要文本的字面意思不足够明确(在解释的意义上,第362页以下),问题便引向了——可以被人们称之为——法律论证中的“元—理由”(„Meta-Gründen“ in der juristischen Argumentation)。卢曼认为,绝大多数情况下当代对法律判决后果的评价已经替代了那种超越历史地诉诸于上帝、人类本质或者理性的方式(第377页以下)。然而必须在系统内后果与系统外后果、法律后果与现实后果之间做出区分(第380页)。假如是对系统内的法律后果进行考量——即只涉及“通常的一致性维护(Konsistenzpflege),以及对充分的信息冗余的预备”(第381页)——是没问题的,那么对于现实后果的考量在面对经验预测的不确定性时便遭到了明显的怀疑(第381页以下)。这倒不能只被理解为,与判决具有相关性的预测能够被证明是错误的。而是这种不可避免的未来的不确定性迫使对二值真理观(“真/非真”)进行扩张,并进而生发出一种与法的二值编码相对立的第三值(“不确定”)(第383页以下)。

对特定案件情形同等对待,而对其他一些案件情形不同对待之规则,被存留在了教义学的概念中,如行政行为、授予全权(Delegation)、直索责任(Durchgriffshaftung)[译者尾注3]等等(第384页以下)。在这个意义上,法律概念无非就是区分(第386页)。因此在卢曼看来,流行的对概念法学(Begriffsjurisprudenz)的抨击只有本身表现对法律概念的反叛,才是值得确信的。然而反过来说,利益法学(Interessenjurisprudenz)青睐将其重心定位于利益概念,从而有忽视法律固有价值(Eigenwert des Rechts)的危险,毕竟后者不仅限于 “最大可能的利益实现”(第392页)。

系统论将利益与法律的固有分量之间的关系重述为一种他涉(Fremdreferenz)与自我指涉(Selbstreferenz)的关系(第393页以下)。通过形式论据(formale Argumente)——譬如援引有约束力的文本——系统指向了自身,也就是实施了自我指涉;而通过实质论据(substantielle Argumente)——其中包括参照有约束力的利益——系统实施了他涉。在这种重构下,通常作为法律原则的利益衡量公式完全隶属于涉他的领域并因此遭到了下述批判:它没有做任何判决所必须做的事情:在他涉与自我指涉之间进行相互协调。(第398页)从系统论的视角来看,利益衡量似乎成了所有法律教义学的“特洛伊木马”(第268页)。

卢曼对论证理论所进行的分析结果令人警醒,他认为法学家和(某些)哲学家大大高估了法律论证的功效。可能是这样吧。然而针对法律论证的替代将会是不受证成制约的决断(Dezision ohne Rechtfertigungszwang)。法律论证理论值得国内与国际法哲学文献予以关注。

译者尾注:

1、本书已由童世骏先生译为中文。关于书名的译法童先生在他的前言中亦有所解释,请参见《在事实与规范之间》,童世骏译,三联书店,2008年,第2页,注释1。

2、 参见[德]尼古拉斯·卢曼:《社会的法律》,郑伊倩译,人民出版社,2009年。

3、Durchgriff是德语学界对“公司人格否认”制度的称谓,在英美法中通常称其为“揭开公司的面纱”。Durchgriffshaftung(直索责任)意指滥用公司有限责任人格的股东所应当承担的责任。